清雲 栄純 / eijun kiyokumo

1950年生まれ。大学卒業後、サッカー選手として活躍。引退後はコーチ・監督を経て現職。高校時代はラグビーとサッカーを両立。

法政大学卒業後、古河電気工業(後のジェフユナイテッド市原・千葉)で選手として活躍し、日本代表にも選出される。また指導者としても古河電工、ジェフユナイテッド市原の監督、日本代表のコーチ、ユース年代の監督などを歴任。

現職:法政大学スポーツ健康学部教授、ジェフユナイテッド株式会社取締役

世界に出たかった

Q.高校時代にサッカーとラグビー2つのスポーツをされていたそうですが、どうして大学ではラグビーではなくサッカーを選ばれたのですか?

ラグビーでは花園に行って、ベスト8まで行くことができた。実はサッカーの方では私は全国大会に行ってないんです。(笑)高校時代の私の恩師に「サッカーでは世界に出れる」と言われたんだ。(ラグビーよりも)サッカーの方が世界に出ていけると。

当時はヨーロッパに自分が行って経験してくるという大きな目標があった。

当時、学生ラグビーは特にすごかった。早明戦なんてチケットが手に入らない。そのくらいの人気があった。私もそのことはよく知っていたんだけど、その時、恩師に言われたのが「サッカーとラグビーの違い」だった。

サッカーは自分の判断と決断で出来る。ピッチに立ったらコーチの話を聞いてる暇はなくて、サインもない。だから、その都度止まらない。それは、ものすごく魅力的なことに感じられた。

サッカーはボールを受け取った瞬間が大事なんだけど、その前にいろんなところを見る。右が空いているのか、左が空いているのかによって自分で判断しなきゃいけない。

一方で、ラグビーは指示やサインに忠実にやらないと、どこかでエラーが出たらそれをカバー出来ない。だから、当時(高校生の時)も100ぐらいのサインを持っていた。いろんなサインをみんなで集まってみんなで作り出すっていうのもラグビーの面白さなんだよ。だから、「One for all. All for one.」っていうのがラグビーで、ラグビーは一つのことを忠実にやっていかないとチームとして機能しない。

でもその両方のスポーツをやっていたことによって、(サッカーをプレイする上で)他の人に無いようなアイディアがいろいろ出てくるんだよね。

運命の出会い

Q.大学時代には法政大学のサッカー部で活躍されていましたが、卒業して、古河電工(後のジェフユナイテッド千葉)に入られたキッカケは何だったのですか?

一流のところでやれるかどうかはわからないけれど、学生の頃は当たり前のようにサッカー選手になりたいと思っていた。だから、私は大学4年生の時、自分でキャプテンに立候補した。キャプテンなら試合に出れるから。

それで当時のキャプテンは何ができたかっていうと、トレーニングメニューを作ること。

今はもう(トレーニングメニューを作るのは)監督とコーチでしょ。当時も監督がいたんだけど、コーチはいなかったの。しかも、そういうことができる監督ではなくて、どちらかっていうと“気合を入れろ!”って感じ(笑)

でも、私はそれまでサッカーを勉強したことないし、深く関わってこなかったから、トレーニングメニューなんて作れない。それで、日本サッカー協会に行って、当時の技術担当者である八重樫(やえがし)さんに「トレーニングメニューを作るにはどうしたらいいか」っていうのを聞きに行ったのがキッカケなの。

それがなかったら私はサッカー一筋でこういうところまで来てなかった。

まさに『八重樫さんとの出会いが、運命の出会いだった。』

八重樫さんというのは、もう神様みたいな人。メキシコW杯で銅メダルを獲得したときのキャプテンで、“世界の釜本さん”も頭があがらないような人なんだ。で、八重樫さんに、トレーニングメニューを聞くつもりで行ったんだけど、いろんな話をしていく中で、わたしにいろんなことを教えるよりは「俺が直接行って教えてやる」ってなって、法政大学のサッカー部にわざわざ教えに来てくれたの。ものすごくラッキーだった。私は、ボールを止めたり蹴ったり運んだりっていうところは上手くないからセンターバックのストッパーっていう、ディフェンスだったの。

八重樫さんが、ボールを恐れない私のプレーを見て面白いって思ったんだと思う。そういうところにラグビーが生きていると思う。

そして、最後の日に、八重樫さんがこういう話をしてくれて「清雲さん、1か月後の合宿にきませんか?」って。何を言われたか当時はよくわからなかった。だけど、合宿へ行ったら古河電工と“世界の釜本さん”率いるヤンマーディーゼル(後のセレッソ大阪)とのテストマッチだった。実はそれが、私に対してのテストだったんだよね。釜本さんと(笑)

実は、そのテストマッチの2つのプレーで古河電工に入った。最初、釜本さんの足元にボールが入ってきたのをスライディングしたの。私、ボールに行ったつもりが彼の足を蹴ってしまったんだよ。そしたら釜本さんが「俺の足をだれの足だと思ってるんだ!」って。(笑)もう1つのプレーは、空中戦でヘディングしたら釜本さんの頭に私のヘディングが入ってしまった(笑)そこで「ふざけんな」「これはサッカーだ」と言われた時、相手の監督に「釜本もういい。試合やんなくていい、怪我させられるぞ!」と言われてしまった。釜本さんはすごいストライカーっていうのはわかってたけど、テストをしてもらえる千載一遇のチャンスだし、僕もいいとこみせたいって思ってた。別に釜本さんの足を蹴ろうとか、頭にヘディングしようと思ってた訳じゃないよ(笑)ただ私のプレーが遅れていっただけなんだよね。まあ明らかにファールだけどね。でも当時、古河電工の川淵監督(現 日本サッカー協会最高顧問)からその2つのプレーを評価されて古河電工に入団することになったんだ。

八重樫さんとの出会いがなかったら、ここに来るチャンスもなかったと思うよ。

Q.そのガッツあるプレーが評価された訳でしょうか?

そうだね。やっぱそれはラグビーやってたからってこともあるかな。だからわからないよね、どこにそういうチャンスがあるかとか。まあそれが後々私がサッカー界にどっぷりはまっていくきっかけだったよね。

ティーチングではなく、コーチング

Q.現役選手引退後、指導者として活躍されていましたが、指導するにあたって考えていた事・気をつけていた事はありますか?

日本代表ユースの監督をしていた時に(小野)伸二※1とか高原(直泰)※2とか稲本(潤一)※3とか、小笠原(満男)※4や遠藤(保仁)※5もそうだけど、一緒に2年間やっていた。ものすごく巡り合わせが良かったね。今じゃあ、当時17歳のあいつらも、もう35歳になって。稲本は、結構太っていて、女の子みたいだった(笑)伸二はしっかりして、規律も態度もしっかりしていた。遠藤はなかなか話してくれないし。でも予測能力はすごい。小笠原もなかなか話してくれなかったかな(笑)彼らは、お互いがお互いを刺激して、どんどん集中していった。いろいろと、まあ、貴重な経験をさせてもらったんだけど,いつも思っているのは、若い選手の指導というのはコーチングであるということ。まあティーチングもそうなんだけど。コーチング。最後は自分で判断させて、決断させなきゃいけないから、「これをやれ」「これをやってはいけない」とかっていうティーチングではなくて、今のプレーは、「どういう意図でやったのか」を重視した。失敗とか成功とか関係なく。言われたことだけをやっていたらロボットになってしまう。だからアイディアが出てこない。レベルが上がれば上がる程自分で判断、決断しなければいけない。サッカーはそういう競技。そういうのを彼ら(稲本や遠藤ら)は一回、指導体制の中でやってきた。今ものすごく日本のサッカーはレベルが上がっている。しかし、私は非常に危機感を持っていて、アンダーの世代※6がアジア予選を勝ち抜けなくなっている。U-17もこの前予選で負けてしまった。U-19は世界選手権に4大会連続で出ていない。私たちの頃は徐々に経験を積み上げていって世界に出るのが当たり前だった。でもそれは、他の国がそれだけ育成に力を注いだってこと。日本がもっと考えなければいけないのは、その若い世代を育てる部分。年齢制限があるから難しいが、そこで判断のできる選手を育てなければいけない。

※1 現在コンサドーレ札幌所属

※2 現在SC相模原所属

※3 現在コンサドーレ札幌所属

※4 現在鹿島アントラーズ所属

※5 現在ガンバ大阪所属

※6 育成世代の日本代表

Q.今までいろんな方をご指導されてきたと思いますが、特に印象に残っていることはありますか?

小野伸二のオフザピッチの態度。

彼は人のためにやる。チームのためにやる。ということが徹底していた。そうすることでチームを活気づけていた。

挨拶もしっかりしているし、食事もしっかりとる。

それを見たときに、オフザピッチの態度がしっかりしていればオンザピッチはそんなに大きな問題は無いのかなと思った。総合型になっていくことが必要

Q.今まで、選手として、指導者として様々な立場からサッカーに携わってきたと思いますが、これからのサッカーについてどのようにお考えですか?

まず、ジェフユナイテッド千葉の役員の立場としては、選手(子どもたち)がチームにいて良かったと思えるようにしていきたい。ほとんどはプロになれないけど、子どもたちがこのクラブにこれてよかった、自分が自立できた、この仲間とこういうことができた、そういう経験を積んでもらいたい。サッカー界はピラミッド型になっているが、南極の氷のように表に出ている部分、プロとして注目される部分は1割。でも重要なのは、下の見えていない育成組織の9割。その見えていない部分がクラブ、サッカー、地域に貢献していけるようにしていきたい。そして、Jリーグのクラブがもっとやっていかなければいけないのがサッカーだけじゃなくて複数のスポーツと一緒にやる、あるいは文化的な音楽とか絵とかと一緒にやること。サッカーだけ野球だけっていうように単一種目だけでなくクラブが総合型(総合型地域スポーツクラブ※7)になっていかないといけない。地域のいろんなクラブが一緒になって1つのクラブになって進んでいくことが理想。これはJリーグ百年構想※8って言うんだけど、日本ではひとつのスポーツを追い求めることが一般的。そこにいいこともあるけど、地域でスポーツの場を共有し、別のスポーツに出会うことでおもしろいヒントが見つかることもある。別の競技同士でお互い応援したり、もしかしたら2つ3つのスポーツをやっていくようになることが理想。

千葉にも野球、バスケットボール、アメリカンフットボールもチームとして地域でプロに近いようなことをしているところがある。そのようなところと共同で地域の子どもたちに複数のスポーツを経験してもらえるように仕掛けていかないとなかなか先に進めないのではないかと思う。

※7 総合型地域スポーツクラブ:幅広い世代の人々が、各自の興味関心・競技レベルに合わせて、さまざまなスポーツに触れる機会を提供する、地域密着型のスポーツクラブを指す

※8 Jリーグ百年構想:Jリーグが提唱・推進する、地域におけるサッカーを中心としたスポーツ文化の確立を目指す計画。

・あなたの町に、緑の芝生におおわれた広場やスポーツ施設をつくること。

・サッカーに限らず、あなたがやりたい競技を楽しめるスポーツクラブをつくること。

・「観る」「する」「参加する」。スポーツを通じて世代を超えた触れ合いの輪を広げること

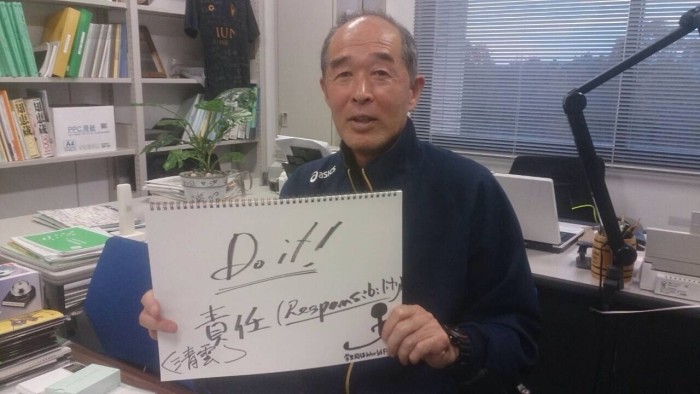

「Do it」

Q.最後に、清雲さんが思うサッカーの可能性とは?

サッカーって本当に「人を素直にするスポーツ」だと思う。

そして、いろいろな「ファミリー」をつくりだせるスポーツ。その中で、サッカーっていうのは「Do it」(やるしかない)これが、大切だと思っている。いろんな状況があるかもしれないけどやるしかない。自分で責任が取れるかどうか。私は4つのキーワードをもっていて。1つ目が『anticipation』『予測』できないと何も出来ない。予測すると先に動き出せてイニシアティブ、主導権を取れる。だけど人より先に動くわけだから失敗がつきもの。2つ目、予測するために『communication』が必要になってくる。『コミュニケーション』はしゃべればいいだけじゃなくて、遠藤みたいに聞くことが大事。人の意見を聞く、人の話しを聞くことがものすごく大事。一方的に話して全く聞かない人がいる。それはダメ。そういう人がコミュニケーション豊かだと言われるがそれは全く違うと思う。人の意見をしっかり聞くかどうかが大事。3つ目のキーワードが『coaching』。最後は自分で判断させて、決断させなきゃいけないから、「これをやれ」「これをやってはいけない」とかっていうティーチングではなくて、今のプレーは、「どういう意図でやったのか」を重視する『コーチング』を意識している。4つ目、最後は『responsibility』。ピッチの上で『責任』を取れるかどうか。この4つをものすごく大事にしていて、誰と会ってもこれを意識して話すようにしている。

清雲さんありがとうございました。

WorldFut インタビュアー

山本奈、永井千晶、天野楓夕美、渡辺大二郎

コメント記入欄